-

Par Lykaia le 14 Juin 2020 à 20:36

-

Par Lykaia le 13 Mars 2020 à 06:03

Civilisation et biogynophobie

« Les Cultistes disaient que, tous les deux mille cinquante ans, Lagash entrait dans une immense caverne, de sorte que tous les soleils disparaissaient, et que le monde était englouti par des ténèbres totales. Et alors, d’après eux, des choses nommées Étoiles apparaissaient, ravissant aux hommes leur âme, et les transformant en brutes dépourvues de raison, de sorte qu’ils détruisaient eux-mêmes la civilisation qu’ils avaient édifiée. » (Asimov, Quand les ténèbres viendront)

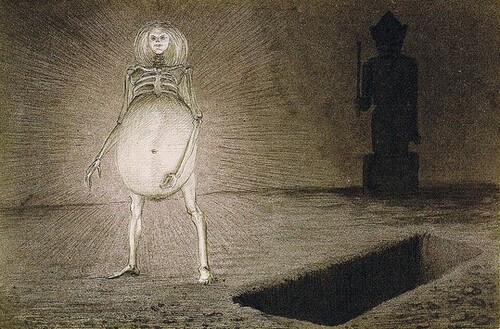

L'analyse de DGR identifie la civilisation, ou suprématie de la culture citadine sur toutes les autres, comme un des points fondamentaux de la destruction écologique. Cette suprématie se maintient et s'étend grâce à plusieurs mythes dont l'un des plus importants est celui de l'idée de progrès. Mais qu'est-ce que le progrès ? Selon le CNRTL le progrès est « un processus évolutif orienté vers un terme idéal1 ». Il s’agit donc d’une sorte de programme en cours de fonctionnement visant à atteindre un but. De quel but s'agit-il ? Une citation de Proudhon, à ce sujet, est éloquente : « Il y a progrès continuel du genre humain vers la vérité, et triomphe incessant de la lumière sur les ténèbres2 ». Nous retrouvons ici le mythe de la caverne de Platon : l'homme doit quitter l'obscurité de la caverne, l'immanence du monde, pour naître à la Lumière et atteindre la vérité, la transcendance. Cette vérité n'existe que dans le monde des idées, elle est verbe, et non matière terrestre, elle n'est faite ni de chair, ni d'os, ni de sang. C'est ainsi, pour filer la métaphore, que l'homme — le mâle3 — cet « ogre électrique4 », doit dévêtir la Nature de ses voiles pour triompher des ténèbres qu'elle impose à la condition humaine. Les Lumières du progrès se matérialisent alors en réseaux électriques, réseaux de communications, réseaux de surveillance, constellations de satellites5. Ce glorieux Soleil fait disparaitre la nuit, la lumière de la lune et des étoiles, les insectes et les oiseaux qui en dépendaient. Qu'importe que cette pollution lumineuse soit néfaste pour la faune et la flore, il s'agit ici d'une question de sécurité, il s’agit de Progrès. Cela étant, la lumière, artificielle ou naturel, ne protège pas des agressions6.

Rappelons que pour le mâle, comme pour la civilisation du Progrès, l'obscurité est danger, menace pour la Raison. Parce qu'elle est matière mais aussi et surtout chair et sexe, la caverne, cet utérus de roche, doit être oubliée au plus vite pour détruire en nous nos origines animales et terrestres. On comprend ainsi pourquoi l'ecoféminisme, qui souligne l’unité de la destruction écologique et de la domination masculine, appelle à rêver l'obscur7. C'est parce que la peur du noir n'est pas assumée que les Lumières sont devenues, d’une manière extrême, fanatique, synonymes de raison et de liberté. La statue la plus célèbre en porte d'ailleurs le flambeau.

« Combien de fois, sacredieu, n’ai-je pas désiré qu’on pût attaquer le soleil, en priver l’univers, ou s’en servir pour embraser le monde8 », pourrait hurler la statue à la face du monde qui n'est jamais assez éclairé au sens propre comme au sens figuré.

Pour les progressistes, l'homme est un loup pour l'homme, sa nature profonde est bestiale, destructrice, et seul le « progrès de la raison » permet de contrôler la fougue guerrière et sexuelle de l'homme sauvage.

« De la Préhistoire à aujourd'hui, les cavaliers de l'apocalypse écologique se sont illustrés dans la chasse effrénée, la destruction des habitats, l'introduction d'animaux tels que rats ou chèvres, et les maladies transportées par ces derniers animaux9. »

Pour les progressistes, l’homme est le créateur d'une nouvelle couche qui dépasse la sphère vivante, la noosphère, « sphère de l'esprit ».

« Comment était la Terre dans son état naturel, avant l'homme ? C'est le mystère que nous avons reçu pour mission de résoudre, ce qui devrait nous permettre de remonter au lieu de naissance de notre esprit10. »

Que l'homme soit destructeur ou créateur, ce qui obsède la plupart d'entre nous c'est que l'esprit domine la chair, et qu’il faut alors l'arracher aux ténèbres de la viande, des os, des nerfs, du sang. Retrouver l'origine de la vie pour l'enfermer dans un laboratoire, la réduire à un nombre d’or et la reproduire ad nauseam.

Quelle est donc cette « liberté » qui craint et hait la nuit, l'obscur, l'animalité, notre passé proche de la nature ? Quelle est donc cette « liberté » qui ne laisse jamais l'obscurité en paix, Qui rêve de tout voir, de tout connaître, de tout s'approprier et de tout maîtriser ?

Cette conception de la liberté, qui ne conçoit l'émancipation qu'en opposition à la nature, est intimement liée à celle du finalisme évolutionniste qui n’envisage l'évolution, dans son extraordinaire diversité, que comme un processus ayant pour but principal de créer l'humain mâle. L'homme n'hésite pas à se placer au sommet de la pyramide évolutionniste et, respect progrévolutionniste oblige, à poursuivre son ascension. Le progrès, en effet, ne doit jamais s'arrêter, c'est ainsi que si l'homme est doté de la capacité de créer des artefacts, c'est pour s'émanciper de ce qui l'oppresse : les lois de la nature, les lois biologiques, celles qui imposent le cycle de la vie et de la mort, celles qui, du fait de la diversité biologique, sont responsables des maladies et du vieillissement. La progression est donc celle de la domination de l'homme sur la diversité biologique. Pour dominer, il lui faut développer une technologie toujours plus complexe qui lui permette de contrôler les lois de la nature : domestication, eugénisme, manipulation génétique. Mais pour y parvenir, il lui faut maîtriser tous les utérus, celui des vaches et celui des femelles humaines, celui des femmes.

Une peur irrationnelle de la biologie et de l'utérus est au cœur du projet civilisationnel, étatique, capitaliste, bureaucratique. Reconnaître l'importance de la biologie, sans pour autant en faire un déterminisme, est donc une première étape pour comprendre les dualismes de la civilisation : nature/culture, sexe/genre.

Comme le souligne Émilie Hache : « les femmes sont les premières touchées par la crise écologique, et d’expliquer que ce sont aussi elles qui sont les premières sur le front des luttes écologiques : faire de ces connexions entre les femmes et la nature une “position privilégiée” est une façon d’inviter ces dernières à transformer ces liens subis en outils de lutte et d’émancipation. Les activistes écoféministes ne disent pas autre chose. »

À propos de l'essentialisme dont on accuse souvent les écoféministes ou toute femme qui reconnaît la spécificité biologique de son corps : « Son pragmatisme comme aussi sa visée plus politique que théorique refuse en revanche de faire le tri entre les écoféministes qui pourraient tenir à cet essentialisme, celles qui l’ont expérimenté comme une première forme d’émancipation, et celles qui le rejettent. Derrière ce refus de se désolidariser de positions essentialistes, il y a notamment la volonté de “ne pas abandonner le corps” et l’aspiration, tout au contraire, à se réapproprier (reclaim) ce dernier sur lequel s’est fait — et se fait toujours — l’essentiel de l’exploitation et de la domination patriarcale. Cela passe par la célébration de notre sexe, de notre utérus comme de nos seins constamment dégradés, déréalisés ou encore transformés en objets de honte, mais aussi par l’apprentissage d’une langue pour les dire11. »

Avec l’industrialisation du monde, les destructions s'accélèrent, mais le projet initial, dominer l'utérus pour mettre fin aux cycles de la vie et de la mort, devenir pur esprit, énergie ou flux, ne change pas. Les corps sont une des principales matières premières : corps esclaves, corps ouvriers, corps de femmes et d'enfants, brutalisés, possédés, réifiés. Et puisque le projet cybernétique conçoit l'humain comme un flux de communication, pourquoi donc s'inquiéter de ces corps avachis devant les ordinateurs, de ces corps cloîtrés qui reproduisent toujours les mêmes gestes ? Il faut faire fi de la chair, du sang et des os. La raison est réduite à une rationalité, à un calcul marchand, logique comptable et bureaucratique pour laquelle toutes les vies humaines n'ont pas le même prix. Les processus biologiques propres à l'existence corporelle sont au cœur d'une nouvelle phase du projet civilisationnel. Il y a, d'une part, une idéologie économique : la marchandisation du vivant, l'enrichissement sans fin ; mais il y a également une idéologie transhumaniste, la bioéconomie : le corps décomposé en une série d'éléments (gènes, cellules, organes, tissus) qui, certes, alimentent le marché mais permettent également les plus abjectes manipulations en vue de s'extraire d'une condition qui ne convient pas à ceux qui veulent que leur désir de divinité, de toute-puissance, devienne réalité.

Le corps humain est monnaie d'échange, matière première, force productive, outil d'expérimentation et objet de consommation. Puisque aujourd'hui le corps est devenu simple support de l'identité subjective, il peut être malléable, manipulable, pur objet. Et c'est en manipulant les soubassements anthropologiques les plus profonds — le désir d'échapper à la mort, à la maladie, au vieillissement — que cette idéologie mortifère progresse. Les promesses et espoirs portés par les innovations biomédicales ne sont qu'un usage démiurgique et sadique du vivant.

par Ana Minski

___________________________

Notes :

1 CNRTL

2 Proudhon, Propriété.

3 Par « mâle » j'entends non l'être humain mâle mais les qualités et la valeur que la société accorde à l'être humain né avec un pénis, qualités et valeur qui permettent au système actuel de se perpétuer et de détruire : pédophilie, culture du viol, guerre, marchandisation, aliénation, réification, etc. Un être humain né femelle peut parfaitement être « mâle » si elle adopte les qualités et valeur de la société patriarcale capitaliste.

4 La fée électricité n'a jamais existé.

6 Sophie Mosser, Éclairage et sécurité en ville : l'état des savoirs.

7 Starhawk, Rêver l'obscur

8 Sade, Les 120 journées de Sodome

9 E.O. Wilson, La diversité de la vie

10 Ibid.

11 Préface à Starhawk, Rêver l'obscur.

-

Par Lykaia le 12 Janvier 2020 à 13:36

Publication dans le numéro 8 de la revue Terrestres

La buveuse d'ombres

1

C’est une nuit blanche, couleur brume et lune pleine, une nuit d’écume aux pieds des herbes.

De sous les ruines gisant dans la clairière, une créature s’extrait. Ses gestes sont lents. Elle s’éloigne, courbée, vers la rivière, pénètre les pluies d’arbres et entre dans l’eau. Du ciel, les dernières grues accompagnent ses contractions. Les eaux de la montagne courent jusqu’à sa taille. La fraîcheur réveille l’entre-vivant.

De sous les ruines sortent d’autres créatures que les crapauds nomment. Certaines ont déjà le rhombe prêt à chevaucher l’air. Une violente contraction expulse la nouvelle-née, un cri s’évade, effraie des frondaisons.

Subitement, l’obscurité domine : Grue, Crapauds, Effraie, Lune, Hulotte, Brume… tous se souviennent de l’avertissement du petit Hérisson :

« brûlures et hurlements

plaies et mondes agonisants

dès les premières tombes »La peur règne dans les ventres, les mâles la chantent et la pleurent, tandis que les esprits se présentent devant les flammes du foyer. L’entre-vivant est ouvert. Quel ancêtre alimente la nuit ? Quels souvenirs nourrissent la nouvelle-née ? Les nuages sifflent sur les pierres des ruines et la matière gronde.

La femelle porte l’enfant contre sa poitrine. Les noix, nouées aux tailles et aux chevilles, s’entrechoquent. Des fémurs de juments peints de brou frappent les lithophones. Tous gueulent pour effrayer les démons de la démesure. Avant de traverser à nouveau la forêt, la femelle noue au cou de l’enfant une rondelle perforée sur laquelle elle a gravé le profil d’une génisse, bouche ouverte et tête levée vers le ciel d’un coté, et de l’autre bouche fermée et tête baissée. À naître une nuit de brume, la mère craint que sa nouvelle-née grandisse sous les signes de la boue et de l’orage, que son langage soit rêve et cauchemar, et son foyer forêt.

Quand la mère pose de nouveau son pied dans la prairie, une des anciennes s’approche et lui retire l’enfant. « Une enfant de la brume », le meuglement d’une génisse le confirme.

Les rhombes se taisent. Les danses cessent. Une mésange solitaire cri depuis sa branche, à rythme régulier, et son cri résonne entre les ruines tandis que le vent même s’est couché.

Sarya, la créature des gouffres, fait entendre ses pas, le tambour en main.

Les enfants se réfugient dans les caves mais, trop curieux, ils attendent et observent, excités et frissonnants de peur, à travers l’espace qui sépare la dalle de la terre. Les adultes sont accroupis en cercle, les mâles en son centre ; leurs talons ne doivent pas toucher le sol en cette nuit de naissance et ils ne doivent pas regarder Sarya, mais tous écartent discrètement les doigts posés sur leurs yeux. Quelque chose bouge dans les fougères, et entre le jeu incessant de la clarté lunaire et des ronces, un visage caché sous le bucrane d’une bisonne, une jambe, un bras couvert d’argile et strié de charbon. L’ancienne porte l’enfant jusqu’à Sarya et la nouvelle-née disparaît sous la gueule qui murmure son nom pour que les esprits ne l’entende pas avant qu’elle ne revienne nommer publiquement l’enfant, au moment où sa mère n’aura plus de lait. Des sons étranges sortent de sa bouche, elle cogne son tambour, le vent se lève et les femelles. Les mâles doivent être protégés des esprits qui rôdent et subvertissent les désirs. Les femelles ferment les yeux, tournent la tête, leurs cheveux mugissent, les yeux clos elles tapent des pieds, tournent autour des mâles, seule l’ancienne s’approche du foyer, l’enfant dans les bras. Les flammes s’activent, rugissent, grondent, flamboient sur la peau de l’enfant. La chaleur déverse la parole des ancêtres.

La créature des gouffres s’éloigne, jambes et bras écorchés par les ronces où son sang goutte et attire les esprits de la démesure. Elle court à présent sans cesser de cogner la peau de chèvre qui charme et emprisonne les ombres qui copulent. L’entre-vivant se referme, de nouveau apparaît la brume, les femelles cessent leur danse et posent leur main sur la tête des mâles, l’angoisse quitte le monde, un souffle d’émerveillement se répand. L’enfant cri, la faim exige sa tétée, la peau la chaleur de la chair.

2

C’est la saison du grand soleil. Les enfants jouent dans la rivière, peignent les galets, gravent les pierres des anciennes demeures.

C’est la saison du grand-soleil. Le ciel est limpide et les enfants pêchent les truites à la main sous l’ombre protectrice des chênes et noisetiers.

C’est la saison du grand soleil, mâles et femelles s’épouillent parmi les hautes herbes.

Sarya, vêtue des mêmes vieux tissus que les autres, est seule, sur l’autre rive, seule et silencieuse. Elle sourit aux jeux des enfants puis se lève et s’enfonce dans les ronces pour rejoindre le lieu de la paresse où écouter, regarder, somnoler, dormir transforme le corps en nappe phréatique ; à la fois léger et boueux, enraciné et ailé, il est alors pris dans les rets des picotements et vertiges. Il lui a suffit de déposer un matin une pierre rouge aux pieds de ses parents, pour quitter la vie du village, perdre son nom, grandir près des grottes et s’enrichir à l’enseignement de l’ancienne Sarya qu’elle remplace depuis peu à chaque naissance et à chaque mort.

Malgré l’ombre des sous-bois, la chaleur l’assomme jusqu’à l’emporter dans les tourbillons d’une mémoire enfouie sous l’écorce des vieux arbres, dans le cœur des roches et des avens. Ce que répètent souvent ces vieux témoins de la démesure c’est qu’il fut un temps où la saison du grand-soleil régnait toute l’année sur la terre et qu’elle manqua détruire toute vie. Des mâles, possédés par la peur, effrayés par le cycle des naissances et des morts voulurent y mettre fin et, pour y parvenir, ils n’hésitèrent pas, en usant de force et de duplicité à soumettre une majorité de ceux qu’ils nommèrent « animal », en premier lieu les petits et les femelles, puis s’emparèrent du corps du monde pour l’exploiter, le dépecer et le dévorer. La première stèle fut la première attaque contre le monde du vivant, et l’obsession du souvenir et de la permanence individuelle engendrèrent la réification de la planète, c’est pour se prévenir contre cette folie qu’il est dit à chaque décès : « Mieux vaut manger ses morts que les veilles, les sanglots et les stèles ».

La peur de ces créatures est très vite devenue haine, et la haine ne tue pas seulement l’amour, elle le remplace par un désir d’écrasement et de possession, et c’est ainsi que ce qu’ils ne pouvaient dresser ils l’empalaient. Ils tentèrent de changer la réalité matérielle du monde, prêt à vivre dans un bocal, mais vivre malgré tout, disaient-ils, comme si vivre était simplement manger, baiser et chier : ils mangeaient à outrance, baisaient violemment sans jamais s’arrêter et leurs excréments étaient aussi toxiques que leurs idées. Ils n’étaient plus apte à écouter, sentir, ou éprouver de la tendresse. Ils battirent leur puissance sur un culte de la lumière, enflèrent d’orgueil et d’arrogance jusqu’à imposer l’incandescence au jour et à la nuit, élevèrent des monuments à leur gloire, à coups de trique imposèrent une natalité outrancière, étouffèrent les saisons, brûlèrent la forêt, rasèrent les montagnes, asséchèrent les rivières, creusèrent des charniers. Tous les existants furent enchaînés, exploités, exterminés ; les astres et l’obscurité furent emportés dans la lumière assourdissante des machines. Les aliénés révèrent un univers sans limite, sans secrets, sans mystères, sans chair et s’unirent à la silice jusqu’à disparaître dans un cauchemar d’orgasmes électriques. Dans certains lieux, pourtant, et malgré les nombreuses attaques infligées par les aliénés, se défendirent, fusils et arcs à la main, des peuples qui comprenaient encore le langage des sources et des gouffres. Contre les invasions perpétuelles de ceux qui ne voulaient pas laisser vivre, ils parvinrent, à force de courage, de loyauté et de détermination, à sauver des lieux arrachés aux aliénés et à mettre fin à leur règne. Petits, faibles et meurtris, ces lieux retrouvèrent peu à peu leur force.

La buveuse d’ombres, celle qui enseigne que toute gloire, toute grandeur est ennemie de la liberté et de la vie, celle qu’ils nommaient « la mort » mais qui n’était autre que la « liberté » ou la « sauvagerie », la buveuse d’ombres, grande ennemie des aliénés, alliée indispensable pour défendre et multiplier les niches de résistance, s’épanouissait de nouveau dans chaque brin d’herbe et rien n’était plus fascinant et émouvant que ce palimpseste d’êtres. Comme le rappelle souvent les nouveaux peuples : « La préservation de l’obscur est essentielle pour entendre la vie qui bat dans et par-delà notre chair ».

La jeune Sarya s’éveille, la passion de son âme la mène vers l’obscur et ses créatures, ni mâles ni femelles, et la solitude est sa compagne la plus amère. Elle était pourtant une enfant comme les autres avant de le rencontrer. Ce jour-là, impatiente de revoir son amie, elle s’était éloignée du village pour aller jusqu’au campement des nomades et s’était perdue. Elle marcha longtemps, empruntant le chemin des sangliers, espérant qu’il la conduirait jusqu’à un point d’eau connu. Après plusieurs heures de marche et de peur elle s’assit sur un amas chaotique de pierres couvertes de mousse, entre les troncs hauts et puissants de chênes dont le feuillage murmurait des secrets. Elle posa sa tête sur ses genoux repliés, posa ses mains sur ses oreilles pour ne pas entendre le bruissement du vent, le chant de la grive musicienne, et lutter contre la vague d’ombres et de froid qui coulait en elle. Elle ouvrit les yeux au croassement d’un corbeau posée à quelques centimètres d’elle et qui l’observait, à la fois curieux et bienveillant. Une tendresse s’établit, instant fugace mais inoubliable, entre elle et lui et lorsqu’il prit son envol l’œil du corbeau resta gravé dans son cœur et sa pupille. La solitude ne fut jamais aussi puissante et insurmontable qu’à cet instant où l’oiseau s’éloigna sans se retourner, en croassant joyeusement, indifférent à celle qu’il laissait derrière lui. Elle entendit au loin son nom d’alors, c’était sa tante qui s’inquiétait et la cherchait. Il y avait peu de danger dans la forêt, mais il était possible de s’y perdre et de ne jamais retrouver le chemin du retour. Elle hésita à répondre, les yeux cherchant avidement l’oiseau noir, quand sa tante la trouva et la conduisit au village. Aucun ne remarqua le changement qui s’était opéré dans son cœur, aucun ne devina ce secret lourd et douloureux qu’il lui était impossible de partager sous peine de perdre toute mesure et raison. Elle luttait pour enfouir ces sentiments qui la fouettaient, la battaient, la projetaient au bord d’un précipice, elle luttait contre le vide immense qui tourbillonnait dans son corps, luttait pour se concentrer sur la moindre tâche, suivre une conversation, résister au désir de fuite, de silence et de solitude.

Elle ne parvenait plus à trouver sa place, ses proches lui étaient devenus étrangers, elle rêvait gouffres et ténèbres et c’est pour cela qu’elle décida un matin de rejoindre l’enseignement de Sarya. Elle devait apprendre à maîtriser l’amour qui la hantait et seul l’affrontement avec les forces de l’entre-vivant pouvait calmer ses embrasements.

3

Le jour de la danse des escargots est enfin arrivé. La pluie a emporté les derniers pas des morts de l’année. L’ancienne Caïa, morte dans son sommeil, qui aimait danser en imitant le cerf, fumer les feuilles de noisetiers et interrompre Beyi quand il rapportait les récits d’Airelle et Musaraigne entendu pendant ses collectes de noix ; le jeune Saline, si têtu et curieux, tombé dans un aven malgré les sages recommandations de son amie Volp ; l’ancien Aslan qui participa au maintien de la zone, borgne et boiteux et dont seul le rire des Lamiak calmait les rumeurs de la guerre qui l’obsédaient. À ces morts succéderaient des naissances, mais contrairement aux enfants des aliénés, les enfants des peuples nouveaux n’appartenaient à personne, ils bénéficiaient de l’affection de tous et partageaient les activités des adultes, au fur et à mesure que leur agilité et attention augmentaient.

C’est le jour où les escargots mangent la pierre, y sculptent un palimpseste de visages connus puis disparus, et leur grignotement est chant de gorge. Les « mangeurs de morts », comme les appelle les peuples voisins, s’apprêtent à oublier les noms, à les offrir à la buveuse d’ombres. Sarya est prête pour la cérémonie, elle récolte le cresson, revêt son costume, et rejoint les endeuillés à la clairière des ours. Ils chantent et dansent, les enfants courent et crient, tout un charivari pour encourager l’esprit des morts à quitter la clairière et entrer dans la forêt. Des nuages épais et sombres s’approchent, le vent se lève et la grêle tombe soudain mettant fin à la cérémonie dans les rires. À la grêle succède la pluie, temps idéal pour une danse des escargots et chacun de choisir entre le chant, la danse ou les peintures. Cette fois-ci Sarya danse.

C’est la nuit suivant le jour des geais qu’a lieu la grande fête des peuples où se rencontrent femelles et mâles. Ce jour-là est arrivé au village un être aux yeux noirs que Sarya ne connaissait pas. Sarya, silencieuse et cachée dans les ramures du chêne le regardait bouger, parler, sourire. Tous ses gestes déversaient l’ombre chaude des corbeaux. Il la vit sur sa branche et lui sourit, elle détourna les yeux, troublée et honteuse. Maladroit et timide, mais toujours fanfaron, il s’approcha de l’arbre où elle était « Pourquoi restes-tu là-haut ? », lui demanda-t-il. « Pour que tu puisses monter », osa-t-elle lui répondre. Il grimpa jusqu’à elle et ils se virent, comme il est parfois possible de voir l’âme du monde dans les trous souffleurs. Aucune communication n’est nécessaire, dans le désir ou la tendresse, mais ce qui se passait entre eux était bien plus lancinant qu’un désir des corps. Sarya savait qu’il partirait le lendemain rejoindre les siens et que tout serait vite oublié, elle n’était pas de celles qui marquaient les cœurs et comme souvent, lors de ces fêtes annuelles, beaucoup ont appris à éteindre le baiser trop intempestif du flambeau. Elle était de ceux qui gardent longtemps et profondément ancrée la brûlure des sentiments, et elle sentait qu’il s’accommoderait de la séparation comme le corbeau de son enfance s’en était accommodé. Existe-t-il vraiment une émotion plus forte que celle de marcher côte à côte sans rien dire de particulier, submergés par l’attraction des cœurs qui usent de la parole pour lutter contre les baïnes qui se forment à chaque frôlement des peaux ? Il partit le lendemain, sans se retourner, creusant un nouveau trou béant dans l’âme de Sarya.

Lamuel partit peu de temps après la fête pour vivre chez les Syrial, pasteurs nomades à l’autre bout des grandes plaines, il a tout quitté pour rejoindre Igbo. On raconte que là-bas, ils mangent beaucoup de viande, pas comme chez les Yijé, les « mangeurs de morts », où la nourriture végétale est abondante. Ils ne font pas non plus sécher la viande des morts pour la partager lors des cérémonies, mais ils gardent les crânes, après le passage des vautours, dans une maison qu’ils appellent ossuaire.

4

Les aliénés vivent encore, dit-on, ils sont peu nombreux, mais ils vivent de l’autre côté de l’Océan, dans un monolithe noir qu’ils ont dressé dans un désert de béton et de déchets, lieu maudit où les peuples nouveaux refusent de se rendre, où quelques exosquelettes alimentent encore la structure, dit-on, mais depuis quelques temps des grondements font trembler la terre. Sarya écoute le récit de Volp tout en sortant des éclats d’un galet de quartzite pour tailler des lanières de cuir et réparer ses chaussures. Les aliénés auraient-ils inventé une nouvelle arme ? S’inquiète-t-on dans les villages et campements. Certains racontent que le monolithe se couvre de couleurs et qu’il s’érode, que les exosquelettes sont tous malades et meurent les uns après les autres. Personne ne sait vraiment ce qu’il se passe sur l’île des aliénés mais ils restent tous vigilants, attentifs au moindre changement.

Sarya ne parvient pas à suivre la discussion, tout en frappant le galet de quartzite elle pense à Ankve et à Lamuel, Lamuel parti pour vivre avec Igbo, Ankve voyageant de peuple en peuple… le reverra-t-elle un jour ? Elle soupire, lève les yeux sur les enfants qui jouent au bord de la rivière, prête l’oreille au rythme irrégulier des chocs de la taille sur lequel chante le polissage des roches ; elle est née dans un des rares villages qui ne voulait pas du métal, inutile pour eux puisqu’ils ont tout à portée de main : l’eau de la montagne, les fruits de la forêt, le gibier et les pierres pour vivre simplement.

Elle est née dans ces ruines que longe une rivière bruyante et où de jeunes vipères ont été aperçues au matin, filant entre les jambes des baigneurs. Sarya sourit, elle doit partir chercher l’ocre pour la cérémonie du grand Hérisson, il lui faudra deux jours de marches avant d’atteindre Naùde, une marche longue et rude dans la montagne ; le premier soir elle partagera son repas avec les Hiwis qu’elle n’aime pas, ils sont violents et méprisent les femelles, reléguées au gynécée, elle dormira dans la maison des femmes et des enfants, dans la maison des dominés, comme elle hait cette façon qu’ont les mâles de regarder par dessus les femelles comme si elles n’existaient pas, mais elle ne peut se permettre d’entrer en conflit avec eux, son peuple ne le lui pardonnerait pas, à défaut elle s’amuse la nuit à tendre des pièges sur le chemin des hommes pour qu’ils tombent, se blessent, se ridiculisent, les femmes Hiwis sont complices et en rient discrètement, mieux vaut que les hommes ne les surprennent pas. Ils dorment et se battent, ne s’activent que pour faire leurs poteaux funéraires, c’est tout ce qu’ils savent faire, et pendant ce temps-là les femmes s’occupent de la nourriture, de la lessive, des enfants, de la basse cour. Elle aimerait tant qu’une d’entre elle fomente une révolte, mais les mythes des Hiwis ont été créés pour contrôler et gérer la domination d’un sexe sur l’autre, contrairement aux récits des Yijé qui refusent le culte des morts, l’important étant qu’ils nourrissent les rêves et non le politique.

À Naùde un palimpseste d’éclats et d’ocre recouvre le sol noirci à certains endroits par des foyers. Elle s’y rend à la saison la plus froide, elle y restera une nuit et redescendra le lendemain. Les vieux contes de sa grand-mère lui reviennent parfois au son d’un crépitement de flamme, elle l’entend avancer sur la terre froide comme un rire de louve. « Tout aurait pu mourir, même les roches », lui disait-elle souvent, « mais la buveuse d’ombres, celle qui se répand en coulée de calcite et de boue, celle qui avale et digère le temps, offre à ses alliés la force de l’émerveillement ». Sarya somnole devant les flammes, la première neige tombe silencieusement sur son bivouac de peau. Elle sursaute au reniflement de la grande ourse qui s’approche d’elle, descendue sur terre pour lui apporter la nouvelle : « L’île des aliénées se meurt, le staphychrome est leur cancer, mais il vous faudra détruire les mythes des Hiwis, certains portent en eux le germe de la haine ». Sarya s’endort, ses rêves sont bercés par les yeux d’Ankve, le reverra-t-elle ? Le monolithe s’effondre, la terre tremble à nouveau, le feu s’éteint et dans le froid d’une aube blanche elle redescend pour apporter la nouvelle et fomenter avec les femmes Hiwis la prochaine révolte.

Ana Minski

-

Par Lykaia le 5 Décembre 2019 à 14:58

La tyrannie du genre

Ana Minski

Je suis une petite d'homme. Née femelle. Ce qui veut dire, dans notre société, sans pénis. Dès la naissance on a pris soin de me le rappeler et de m'assigner un rôle « Une fille, c'est bien élevé, timide et gentil. Ça ne dit pas de grossièreté. » C'est calme et posé, une fille. Mais je n'étais et ne suis rien de tout ça.

Petite j'arrachais la tête aux poupées. Je voulais voir l'intérieur, comment étaient leurs yeux, leurs bouches. Un jour on m'en offrit une plus grande que moi et qui clignait des yeux tout le temps en répétant : « Je t'aime. Serre-moi fort contre toi. » Pourquoi souriait-elle ? Ses yeux étaient pourtant si tristes. Elle aussi eut la tête arrachée.

J'aimais courir, crier, tourner sur moi-même, j'aimais la boue, l'odeur de la terre sur mes vêtements, j'aimais être sale, les terrains vagues et les ronces.

Mon père a toujours été l’enfant préféré de ma grand-mère. Un petit coq, chaperonné par sa grande sœur. Quelle ne fut pas sa déception lorsqu’il jeta son dévolu sur une simple femme de ménage. Certes, elle venait elle-même d'une famille de paysans, faisait des ménages, était l'épouse d'un ouvrier du BTP, mais elle avait des rêves de grandes dames. Elle aurait tant voulu être une de ces grandes dames si bien parées, si bien éduquées. Ces grandes dames qui savaient si bien se tenir et maîtrisaient si bien l'art de la flatterie.

Ma grand-mère détestait ma mère, détestait toutes les femmes. Elle n'avait pas d'amie, elle n'avait que des patronnes. Et toutes celles qui n'étaient pas patronnes étaient des putains.

Quand je désobéissais, ce qui était fréquent, elle me disait : « Ta mère est une putain et tu finiras comme elle. Regarde-toi, tu ressembles à une gitane, tu es laide, personne ne t'aime. Personne jamais ne t'aimera. On ne peut pas aimer quelqu'un comme toi. »

Tous ont voulu me dresser à coups de ceintures, d'ordres et de poings.

Un frère est né.

Jusqu'à ses 4 ans les étrangers pensaient toujours qu'il était une fille. Un jour, il comprît. Je me souviens de ce jour-là. Nous étions au marché avec ma mère quand un maraîcher lui dit : « Elles sont mignonnes vos deux petites. » Mon frère s'est alors redressé et, fier comme un coq, a répondu : « Je suis un garçon, j'ai un zizi, je peux vous le montrer. » C'est que, c'est honteux d'être une fille, et nous le savions tous les deux. C'est peut-être pour cela que ma grand-mère, honteuse de ce qu'elle était, s’efforçait de faire de moi une « vraie fille ». Pour elle, une humaine digne de ce nom se devait sans doute d’être une « vraie fille ». Et la « vraie fille » devait être comme ces grandes dames qui se tenaient droites et fières et qui maîtrisaient l'art de la flatterie.

Encore aujourd'hui, que ce soit pour m'insulter ou me flatter, cette affirmation, « mais tu n'es pas une vraie fille », est l'argument suprême pour balayer mes critiques.

Pour mon père, un garçon qui parlait avec une fille avait forcément une idée derrière la tête. Tous sont des violeurs, toutes sont des putains, sauf sa mère bien sûr. Cette insulte revenait toujours quand le maître du foyer, l'homme de la maison, celui qui possède les bijoux de famille, se mettait en colère. D'ailleurs, pour être sûr que je n'étais pas une putain, du moins pas encore, il lui fallut bien le vérifier par lui-même. C'est à ce moment-là que la guerre entre lui et moi a commencé. Quand il a voulu poser sa bouche sur la mienne et ses mains sur mon sexe. Je l'ai mordu, griffé, frappé. J'ai utilisé les poings. Ma réputation était faite, j'étais une folle, une hystérique. Harceler ma mère ne lui suffisait pas. Il voulait posséder toutes les femmes, toutes les femelles. Pour m'éduquer, il m'obligea un jour, sous prétexte de s’assurer que je sortais le chien, à le retrouver dans un parking où stationnaient une dizaine de camping-cars. Quand les portes s'ouvraient, je voyais la femme, le lit et le mâle qui sortait ou entrait. Sans discontinuer, les mâles entraient et sortaient, entraient et sortaient, entraient et sortaient... Des hommes en voiture s'arrêtaient à ma hauteur pour me demander : « C'est combien la pipe ? » Ni le chien ni mes 12 ans ne les inquiétaient. Puis mon père, son affaire une fois conclue, arriva en voiture et klaxonna. Je suis alors montée dans la voiture avec le chien, une colère noire dans le cœur.

Aucune intimité n'était possible sous le toit du mâle paranoïaque qui devait régir son foyer. J'écrivais déjà et, bien sûr, il trouva mes écrits, en rit et les partagea avec toute la famille. Ma mère et mon frère ne voulurent jamais me croire, mon frère affirmait : « Ma sœur est folle ». Je ne pouvais donc compter que sur moi-même pour me défendre. Tant de rage contenue quand des étrangers affirmaient que mon père était un homme si drôle, si intelligent, si serviable, si sympathique.

À l'école, il y avait aussi ce maître si gentil, si doux, si calme. Quand nous passions devant sa porte à l'heure de la récré et que la porte était ouverte, toujours, il y avait une petite fille assise sur ses genoux, il la consolait, disait-il. Il en consola beaucoup avant que la direction de l'établissement ne puisse plus le protéger.

Mon frère bénéficiait d'une liberté qu'on m'interdisait parce que j’étais une fille. Il ramenait des filles à la maison, dans sa chambre, les mettait dehors en pleine nuit, les partageait avec ses amis. Il n'y avait là rien de choquant, pas même pour ma mère, c'était même admirable. Quelle virilité ! C'était d'ailleurs si drôle quand il parlait des femmes comme de bouts de barbaque dont le seul intérêt était leurs trous.

Enfant, mon frère n'avait pourtant rien du Don Juan violeur. Je ne me souviens plus quand il a changé, à quel âge. Il voulut un rottweiler, une benz, des vêtements de marque. Il se mit à rouler des mécaniques, à nous parler, à ma mère et à moi, comme si nous étions ses domestiques, des corps sans âmes, sans vie intérieure.

Il y a peu mon frère, peut-être parce qu'aujourd'hui il est père, m'a confié qu'à l'âge de 13 ans un mâle plus âgé l'avait violenté. Y-a-t-il un lien entre son besoin d'afficher un virilisme si caricatural et violent et le traumatisme subi ?

Je ne suis pas une « vraie fille » et ne le serai jamais, mais je suis femme, femelle née dans une société patriarcale qui s'est chargée de m'apprendre ce qu'était un homme, un « vrai », le prédateur qui abuse et ne peut exister qu'en avilissant le corps de la femelle et de tout être humain efféminé.

Tu seras un pénis en érection et rien d'autre. Tu seras un trou au service du mâle, ce maître du monde qui veut tout empaler. Pour être pleinement acceptée par ceux de ton espèce, il te faudra subir le dressage des institutions, accepter ces stéréotypes, les défendre et les perpétuer. Oublier, nier, tout ce que tu portes en toi, toute la richesse d'un corps qui accepte les altérités, qui accepte l'autre dans son individualité totale, étrange, mystérieuse et puissante.

Nous devons nous battre pour que nos identités ne soient pas réduites à un genre masculin ou féminin. Si je suis composée de tous ces êtres meurtris qui ont voulu me façonner, hantée par une société qui réduit toute la subjectivité d'un individu à des stéréotypes de genre, je suis aussi, et surtout, une combinaison d'êtres et de choses parfois dissonante parfois déhiscente. C'est peut-être pour cela que je crois, encore et malgré tout, que le rêve est une langue sauvage avec laquelle nous devons et pouvons renouer.

Malheureusement, encore aujourd'hui, nous devons lutter et nommer cette domination, ce dressage, cette torture que la société patriarcale impose à ses enfants. Et pour cela nous devons comprendre que sous la domination masculine la femme est un corps femelle qu'un corps mâle chasse. Elle est le gibier du mâle, cet homme construit socialement et qui n'a pas eu le pouvoir, la force, le désir, les moyens de se libérer du carcan de la masculinité inculquée dès la naissance.

__________________________

« On ne naît pas femme, on le devient », célèbre phrase de Simone de Beauvoir.

Qu'est ce que cela signifie ? Qu'est-ce que ce mot « femme » ?

Dans notre société une femme est à la fois une femelle adulte avec des attributs physiques spécifiques (utérus principalement en vue de la reproduction sexuée), et une femelle humaine assignée à une identité construite socialement, le féminin.

L'être femelle comme l'être mâle sont le fruit de l'évolution qui a créé la reproduction sexuée. L'humain est un mammifère qui ne peut se reproduire sans des gamètes mâles et des gamètes femelles, soit les ovocytes et les spermatozoïdes. Ceci est un fait biologique, fruit de milliers d'années d'évolution terrestre. Reconnaître ce fait ne signifie pas que la femelle soit réduite à son rôle de reproductrice ni le mâle à son rôle de reproducteur. Ce n'est pas l'utérus, ni les seins, ni le pénis, ni les testicules, ni les hormones qui réduisent un être humain, mâle ou femelle, à un rôle de géniteur ou de génitrice mais le genre.

Le genre est une construction sociale qui norme les comportements selon le sexe biologique : genre féminin pour la femelle et genre masculin pour le mâle. Une femelle, si elle veut être considérée comme une « vraie femme », doit être féminine et un homme, s'il veut être considéré comme un « vrai homme », doit être masculin. Le féminin et le masculin sont donc des stéréotypes, des normes de comportement pour chacun des deux sexes biologiques, exemple : la femme porte des jupes et l'homme des pantalons, la femme est douce et l'homme est fort, la femme minaude et l'homme conquiert, la femme est infirmière et l'homme est militaire, la femme obéit et l'homme commande.

Dans une société fondée sur la domination masculine, c'est le mâle acceptant les stéréotypes du genre masculin qui est l'étalon de mesure pour toute l'humanité et, pour maintenir et perpétuer le pouvoir du masculin sur le féminin, les qualités du féminin doivent être l'exact opposé de celles du masculin. C'est ainsi que le mâle pour être un « vrai homme » doit être viril et dominer la femme qui, elle, si elle veut être une « vraie femme » doit être soumise au mâle, au « vrai mec ». Les deux genres, féminin et masculin, imposés par la société patriarcale, se construisent en s'opposant l'un l'autre. Sous prétexte de complémentarité, du maintien de l'ordre patriarcal, l'homme doit être un « vrai mec » et la femme « une vraie femme » et le mec doit baiser la femme parce que l'hétérosexualité est l'injonction de la société patriarcale. Dans ce type de société l'homme existe publiquement et socialement, la femme existe biologiquement : c'est-à-dire que le corps de la femme est mis à disposition de l'homme en vue de la reproduction, des soins du corps et de la satisfaction des besoins sexuels de l'homme : mariage, prostitution, pornographie.

Ne pas distinguer sexe biologique (femelle, femme) et genre (féminité) participe à maintenir un essentialisme des humains, essentialisme des deux sexes permettant à la domination masculine de se maintenir depuis de nombreux siècles. Ce que doit être un homme socialement (un vrai mâle, un masculiniste, viril, fort, dominant) et une femme socialement (porter et nourrir les enfants du mâle, prendre soin du mâle et de sa progéniture) ne correspond pas à la diversité subjective des êtres humains et réduit notre identité à une fonction sociale reproductrice. C'est ainsi que la famille patriarcale a longtemps défendue sa cause en affirmant que c'est pour protéger femmes et enfants que le mâle porte les armes et conquiert le monde. Nous savons que tout ceci est faux. Une femelle humaine est tout aussi capable de commander, de chasser, de tuer, de torturer qu'un mâle humain. S'il est exact que les violeurs, les abuseurs, les pédophiles, les proxénètes et les clients sont dans 95 % des cas des hommes, ce n'est pas le fait d'une hormone, d'un pénis, de testicules, mais le fait d'une construction sociale qui réduit l'homme à un pénis qui bande : « Je suis un mec, un vrai mec, je ne pleure jamais, je sais bander, je sais soumettre, je sais violer, torturer et tuer, je n'ai pas la sensibilité d'une femmelette. »

Dès notre naissance, tout notre entourage participe à faire de nous de vrais mâles/hommes/masculins et de vraies femelles/femmes/féminines. Dans une société où règne la domination masculine ces trois substantifs sont interchangeables, les féministes radicales distinguent le sexe biologique qui ne concerne que la reproduction sexuée et le genre qui norme les comportements : masculin et féminin.

C'est ainsi qu'une femme naît femelle mais est éduquée en vue de devenir socialement féminine. Certaines féministes distinguent femellité et féminité, la femellité étant liée à tout ce qui concerne la biologie d'une femme : être enceinte, cycle menstruel, ménopause. Prendre en compte la femellité est un moyen d'appréhender la socialisation de la femme en tant que femelle humaine adulte. C'est-à-dire que les spécificités du corps femelle doivent être pris en compte par la sociétéqui est construire, à ce jour, sur les spécificités du corps masculin : médecine, droit du travail, etc. Prendre en compte ces critères spécifiques participerait à la reconnaissance sociale du sexe femelle et n'est en rien un essentialisme puisque la biologie ne définie pas la psychologie, le caractère ou les capacités physiques des femmes. Au contraire de la féminité dont les critères ont été définis par la société patriarcale. Aujourd'hui encore mâles et femelles sont soumis à la tyrannie du genre.

Il n'y a pas longtemps, une amie me parlait de la maternelle où sa fille de 3 ans passait 6 heures par jours, 5 jours par semaine. Dans cette maternelle, il y a des portes-manteaux bleus pour les garçons, roses pour les filles, parce que les adultes affirment qu'il est important que les enfants s'identifient à un sexe/genre le plus tôt possible. Nous sommes en 2019, et c'est comme ça dans de nombreuses écoles françaises où sont reproduits et imposés les stéréotypes de genre, obligeant l'individu à se reconnaître dans un genre féminin ou masculin pour bénéficier d'une identité sociale, d'une existence dans la société. L'école et toutes les institutions sont patriarcales, elles soumettent les femmes à l'injonction de correspondre à leur genre, elles se doivent d'être féminines, et les garçons se doivent d'être masculins. Cela commence dès les couches-culottes2, se poursuit dans la cours d'école, dans l'espace public, conjugal, dans les loisirs, etc. La violence conjugale et familiale est le lieu de cette cristallisation qui s'exprime dans la sphère publique par la culture du viol et la marchandisation sexuelle des corps. Tout cela participe au maintien de cette enfermement identitaire : tu seras mâle et/ou femelle et rien que cela.

Les enfants témoins de la violence conjugale, victimes de violences et/ou d'abus sexuels sont nombreux, cette violence est institutionnelle, elle se transmet socialement de père en fils, de père en fille, de mère en fille, de mère en fils. L'enfant qui grandit dans une société patriarcale est livré à des violences inouïes qui génèrent de multiples traumatismes et chaque enfant se protège de ses traumatismes selon sa subjectivité propre :

« II n'a pas le droit d'exprimer ses frustrations, il doit réprimer ou nier ses réactions affectives, qui s'amassent en lui jusqu’à l'âge adulte pour trouver alors une forme d'exutoire déjà différente. Ces formes d'exutoires vont de la persécution de ses propres enfants par l’intermédiaire de l’éducation jusqu’à la toxicomanie, à la criminalité et au suicide, en passant par tous les degrés des troubles psychiques. »3

Nous avons tous été ces enfants, nous sommes ces enfants, il n'y a pas de rupture entre ce que nous avons été et ce que nous sommes. Malheureusement, tant que nous n'aurons pas vomi toutes les saletés qu'on nous a enseigné sur nous-mêmes, nous reproduirons les comportements patriarcaux : l'hostilité des femmes entre elles, l'hostilité des hétérosexuels envers les homosexuels, l'hostilité des hommes envers les femmes, des hommes envers d'autres hommes.

L'éducation ne cesse de vouloir nous assigner des stéréotypes selon le sexe biologique et ce dès la naissance. C'est ainsi que lorsqu'un enfant né avec des attributs sexuels qui ne correspondent pas aux normes médicales établies par la société un chirurgien se charge de le réassigner. Chacun d'entre nous doit entrer dans une des deux catégories - le féminin ou le masculin - pour avoir une place dans la société, pour être reconnu par les membres de sa propre espèce.

C'est pour se libérer de ce carcan que les féministes radicales critiquent l'identité de genre et dénoncent le genre qui divise l'humanité en deux et essentialise les individus : mâle-homme-masculin et femelle-femme-féminine.

Certains pensent que la multiplication des genres pourrait changer, briser la domination masculine, mais il n'en est rien, parce que ce qui fonde la domination masculine c'est le mâle, le porteur d'un pénis qui bande, et tous les autres, tant que la masculinité n'est pas démantelée, lui seront toujours inférieurs, ils seront considérés par le masculiniste comme des êtres efféminés.

D'autres pensent qu'il suffit de ne plus parler de reproduction pour que les problèmes disparaissent, la fameuse politique de l'autruche. Nier le fait qu'il faut un gamète mâle et un gamète femelle, donc un corps mâle et un corps femelle ne fera qu'invisibiliser le gibier de tous les fascistes et du capitalisme qui sont obsédés par le contrôle du ventre de la femme, le contrôle de sa sexualité et de sa fécondité en les maintenant dans une dépendance financière ou en les maintenant dans la pauvreté :

« En France, les femmes sans-abri sont violentées, méprisées, ou tout simplement ignorées. On passe à côté sans les regarder. Et pourtant, elles représentent pas moins de 38 % des personnes sans domicile fixe. Et parmi elles, l'on dénombre un taux tout aussi conséquent de mères sans abri. [...] Augmentation du nombre de naissances de bébés dans la rue, hôpitaux débordés, isolement des mamans qui dorment dehors, danger de mort indéniable pour l'enfant... »4

C'est ainsi que le transhumanisme s'inscrit dans la continuité du capitalisme et de tous les fascismes : nier les mammifères que nous sommes, privilégier « l'idée » que nous nous faisons de notre corps plutôt que la réalité physique de ce corps, corps qui nous est pourtant propre et unique et qui seul nous permet d'établir de vrais rapports au monde, à la terre, à la matière, à l'altérité. Le transhumanisme est un projet de contrôle des naissances en créant des utérus artificiels pour, à terme, faire disparaître le corps de la femme dans son existence physique même. Certaines femmes - engluées dans l'idéologie phallocratique - vont jusqu'à affirmer que le problème n'est pas le système patriarcal mais l'utérus. René Frydman, l'obstétricien ayant permis la naissance du premier « bébé éprouvette » français ainsi que celles des premiers bébés français à partir d'ovocytes congelés, pense effectivement que cela permettrait de mettre fin à « l’assujettissement des femmes à la nature ». Devons-nous le remercier de nous libérer enfin du poids de notre utérus, nous toujours trop proche de la nature, cette nature si dangereuse qu'elle a eu le malheur d'engendrer des sapiens au milieu de primates. Quelle est donc cette idéologie qui définit le corps de la femme à un assujettissement à la nature sinon une idéologie patriarcale qui nous embrigade bien avant notre naissance par tout un protocole obstétrical qui considère la naissance comme une maladie ?Cette appropriation du corps de la femme passe par la stérilisation forcée chez les indigènes, par une natalité encouragée ou forcée, selon les conditions économiques et politiques, chez les femmes blanches, par une exploitation des ovocytes dans les pays du nord économique et une exploitation des ventres dans les pays du sud économique. Le maintien dans la pauvreté oblige les femmes à accepter la domination masculine et, comme pour toute victime d'un système oppresseur, les femmes se créent des barrières de protection pour supporter la violence subie ou la nier. C'est ainsi que des femmes ont retourné le « stigmate de la putain » pour retrouver une fierté. Pourtant, la prostitution et la pornographie ne sont pas un métier comme un autre. Comme le dit Grisélidis Réal, prostituée, peintre, autrice et activiste :

« J'étais dans une situation financière épouvantable, tous les horizons étaient bouchés, j'avais pas de papiers, pas de travail, pas de permis de travail, mes gosses et moi on était même pas déclarés à la police. Donc il fallait survivre, des hommes venaient coucher avec moi en me payant, évidemment je m’apercevais quand même que c'était pas l'amour qui les poussait, c'était la satisfaction sexuelle, la levée de leur propre frustration, y'a souvent des clients qui viennent se venger de toutes les frustrations que leur grand-mère, que leur mère, que la société entière leur ont infligé, ils viennent se venger sur une putain et ça leur fait du bien et la putain doit comprendre ça. Elle doit comprendre mais elle doit pas se laisser étrangler par exemple. Faut avoir suffisamment de diplomatie pour comprendre qu'y a des tourments dangereux et qu'il faut calmer l'homme, qu'il reparte content ou bien furieux, mais enfin qu'il reparte sans avoir tué la femme. Parce que y'a des types qui iraient facilement jusqu'à tuer. Moi je sais que je me suis battue pour sauver ma peau. »5

L'asymétrie des genres est tellement ancrée dans nos corps dès la petite enfance que Neel Doff, autrice belge du début du XXème siècle, écrit :« La simplicité avec laquelle mes parents s’adaptaient à cette situation, me les faisait prendre en une aversion qui croissait chaque jour. Ils en étaient arrivés à oublier que moi, la plus jolie de la nichée, je me prostituais tous les soirs aux passants. Sans doute, il n’y avait d’autre moyen pour nous de ne pas mourir de faim, mais je me refusais à admettre que ce moyen fût accepté sans la révolte et les imprécations qui, nuit et jour, me secouaient. J’étais trop jeune pour comprendre que, chez eux, la misère avait achevé son œuvre, tandis que j’avais toute ma jeunesse et toute ma vigueur pour me cabrer devant le sort. »6

L'appropriation du corps de la femme permet au patriarcat de perdurer et de maintenir l'humanité entière sous son joug, le mariage, la prostitution et la pornographie sont le continuum de l'échange économico-marchand dans la société patriarcale7, la femme comme corps marchandise au service de l'homme. Pour finir je laisse la parole à Sonia Sanchez, activiste féministe, ancienne prostituée et autrice du livre Aucune femme ne naît pour être pute :

« ... nous devons commencer par gommer les frontières entre les bonnes et les mauvaises femmes. C'est le patriarcat qui nous divise en bonne et mauvaise, et cela nous affecte dans nos alliances. Je crois que nous, les femmes, devons nous organiser autour d'un autre genre de complicité qui soit dirigé pour lutter contre tout type de violence. Nous sommes divisées parce que nous ne parvenons pas à nous regarder en face devant un miroir, nous nous retrouvons sur les différences et non sur ce que nous avons en commun. Le débat entre abolitionnistes et réglementaristes de la prostitution est manipulé par le capitalisme et le patriarcat. Il faut approfondir le débat et mettre plus de questions en commun, il y a plus de questions qui nous unissent qui ne nous séparent. Creusons le débat et ne nous enfermons pas entre putes, abolitionnistes et réglementaristes. Le débat doit s'ouvrir à toute la société. Et une partie de notre tâche en tant que féministe et activiste pour les droits humains est d'atteindre cet objectif. »8

par Ana Minski

1 Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe

2 Ana Minski, Fugue mineure pour riposte majeure

3 Alice Miller, C'est pour ton bien

5 Grisélidis Réal, entretien vidéo

6 Neel Doff, Jours de famine et de détresse

7 Paola Tabet, La grande arnaque : Sexualité des femmes et échange économico-sexuel

8 Traduction d'un entretien du 14 octobre 2015 avec Sonia Sánchez, activiste féministe, disponible en version originale sur le site feminicidio.net.

-

Par Lykaia le 2 Octobre 2019 à 15:52

Appel à textes pour le numéro 2 de la revue : articles d'écoféminisme radicale, poésie, fiction, écrits par des femmes.

20 000 signes maximum à envoyer à l'adresse suivante : lesruminant-e-s[at]protonmail.com

date limite : le 30 juin 2020.

Sommaire :

La buveuse d'ombres de Ana Minski

La Nature, c'est celle qui lutte de Seb d'Armisan

Les naturiens, précurseurs d'une critique de la civilisation de Nicolas

Casaux

À propos de la suppression de notre vagilité de Frank Forencich

Les jeunes filles et les herbacées de Lierre Keith

L'enfer du développement durable de Ana Minski

Confusion renouvelable et transition imaginaire de Nicolas Casaux

Le rêve est une langue sauvage de Ana Minski

Le cauchemar des zoos de Derrick Jensen Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique